《活着》阅读感悟:彰显活着的坚毅,更歌颂温情的良善

时间: 2021-11-07 09:44:27 | 作者:认真学习的嘟嘟 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 120次

- ^余华编. 余华作品 活着[M]. 北京:作家出版社, 2021.08:185.

- ^赵文霞. 浅谈《活着》中福贵的人物性格[J]. 北方文学, 2021, (23):30.

- ^余华编. 余华作品 活着[M]. 北京:作家出版社, 2021.08:185.

- 2023-08-26 21:01:33有没有人能跟我分享一下感情故事,不管是幸福的还是伤感的,我都会好好阅读的!

- 2023-06-18 00:00:54初中、高中的阅读理解题有什么意义,作者本人都不理解,到底是为了教学生理解文章,还是教学生揣摩出题人

- 2023-03-27 04:59:42司恋战南夜《误嫁豪门,闪婚老公不见面》全文阅读

- 2022-10-22 21:00:31百家号文章没有推荐没阅读怎么办

- 2022-10-17 12:00:45坚持阅读文章有哪些好处

- 2022-10-13 21:00:45在哪里可以找到美文摘抄带话题

- 2022-06-16 16:30:46抒情美文摘抄(抒情美文摘抄200字)

- 2022-01-11 10:33:41关于亲情的美文摘抄

- 2021-12-08 16:01:10无法阅读长篇文章,读不下去,咋办

- 2021-04-02 18:33:21陌生人,给我一段句美文摘抄,好嘛

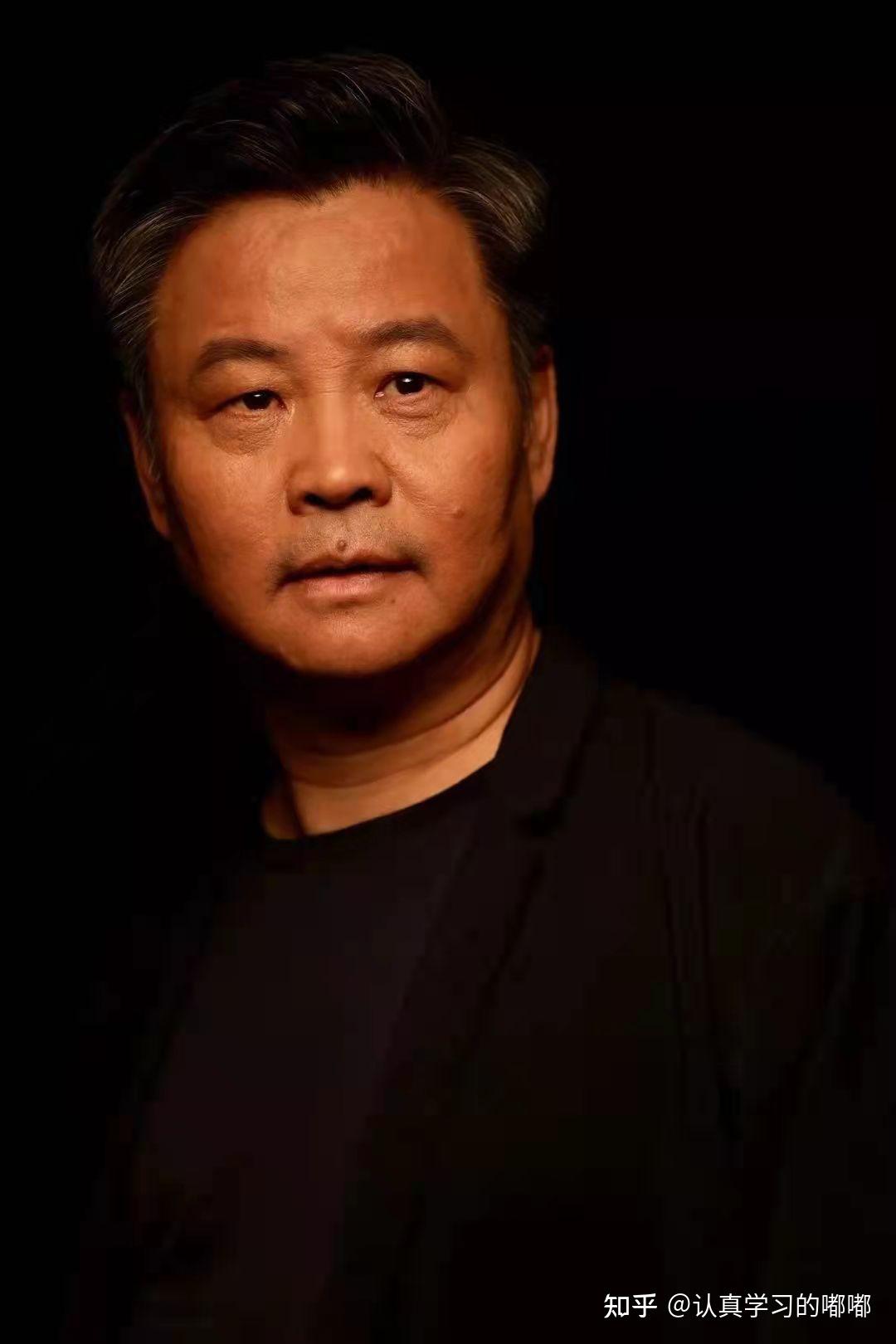

《活着》余华作品简介

《活着》是作家余华的代表作之一,该书记述了“我”在乡间收集民谣时遇见年老的主人公徐福贵,并听他讲述自己的人生故事与感悟。徐福贵在大时代背景下,随着时间主线的推动,在内战、三反五反,大跃进,文化大革命等社会变革的过程中,不断遭遇了人生和家庭上的深重苦难。其亲人相继离他而去,在历尽了世间的沧桑和磨难后仅剩下一头年老牛与他相依为命,陪伴他度过晚年生活。该书讲述了个人和他的命运之间最为感人的友情,向读者讲述了人如何去承受巨大的苦难,这是一部深沉又高尚的作品。

在徐福贵的一生中,上演了一次又一次的离别悲剧,历经了一波又一波的苦难浩劫,作者由此向世人展现出了一种面对死亡和遭遇苦难的人生态度: 人对苦难的承受能力是强大的,要去忍受生命赋予我们的责任,没有比活着更艰难的事,但也没有比活着更美好的事了,因此应该对世界抱有乐观的态度。作者认为绝望是不存在的,同时生活是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法;人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。

关于我阅读完《活着》之后独特的感悟

我首次阅读余华先生的《活着》是在高三那个学业紧张又繁重的时段。起初我是渴望能寻求一本能将我从学业压力中抽离出来,慰藉我当时焦躁紧张心境的一本书。机缘巧合之中看到关于余华先生的《活着》的一篇推荐文章,我萌生了对这本书的兴趣。

中国过去六十年所发生的一切灾难,都一一发生在福贵和他的家庭身上。接踵而至的打击或许令读者无从同情,但余华至真至诚的笔墨,已将福贵塑造成了一个存在的英雄。当这部沉重的小说结束时,活着的意志,是福贵身上唯一不能被剥夺走的东西。(美国《时代》周刊2003年11月9日评论摘要)[1]于是我便去深入了解了一些关于这本书的相关评述和读者感悟,其中大多表明《活着》给予他们去勇敢面对人生苦难的力量,赞扬主人公福贵的坚毅和平凡中的伟大。我便很希望也能从主人公福贵身上汲取他那种,面对深重又不可避免的人生苦难时强大的抗争力量与乐观豁达的人生态度。但使我完全意想不到的是,阅读完《活着》之后所得到的收获竟远远超越我原先的想法。在这本书中我感悟到了一股比徐福贵坚强不屈的顽强意志更加强烈触动我的力量,那便是围绕在主人公徐福贵人生中的一系列重要人物身上所闪烁的人性的光辉,他们体现了一股温柔又善良的强大力量。打开《活着》之后我花不到三天的课余时间就读完了,读的过程中一次又一次地热泪盈眶,在一些感人至深的情节中,眼泪控制不住浸湿了书页。直至现在,我仍会一遍遍重新阅读《活着》,这本书真正启发了我对人与人之间情感深层意义的理解,是真正使我能够获益终生的文学作品。

不同于其他人所理解的,使徐福贵承受苦难的是他本身具有值得别人学习的坚毅的品质,我认为能够支撑他去挺过一波波苦难浪潮的很大一股力量是来源于他周围善良纯挚的亲人对于他的感化和引导。我认为《活着》这部作品不仅彰显着活着的坚毅,更歌颂了温情的良善。

“福贵的朋友春生以死来逃避现实的苦难。与春生不同,福贵面对了比春生痛苦百倍的遭遇,一次次目睹亲人的死亡,但福贵没有因此放弃自己的生命。他选择了乐观向上的面对苦难,即使无人相伴,孤身一人,只有一头老黄牛为伴,他也乐观向上的活着。对于福贵自己来说,他苦难的经历里充满了幸福和快乐。”[2]梳理徐福贵这一主人公的人物性格变化可以发现,他原本是出身地主家庭的一位不学无术,勾搭妓女,横行霸道,嗜赌成性以致于挥霍完父辈所积累资产的纨绔子弟。然而在经历一系列的苦难过后,他彰显出了隐忍伟大,乐观向上等性格品质,最后变成了一位勤勤恳恳,认真劳作的田间农民。促成这一变化的固然有环境改变和时局动荡的影响,但能使他朝着积极的方向关键因素还是他的母亲、妻子、女儿、儿子、女婿和孙子等一系列正面人物身上的善良品质对他的引导和感化,是他们让福贵对自我恶行的反思和惭愧,领悟到人生的真正意义,给予了他活着的依托和希冀,从而帮助他挺过了一次又一次苦难的打击。

关于《活着》中简要的人物理解与作用

福贵的母亲

福贵的母亲在福贵赌博输光家产后并没有像他父亲那样激动愤怒,殴打责备福贵,而是默默地流泪,对命运无奈地哭诉到“上梁不正下梁歪啊。”同时在他父亲去世之后仍没有责备他而是愿意陪他吃苦,还常常宽慰福贵道“人只要活的高兴,穷也不怕。”她会努力帮福贵干农活,心疼福贵干活受伤等等。一个典型的温婉和蔼的传统母亲形象在她的细微的言行举止中刻画得淋漓尽致。书中以第一人称的叙述的福贵也感悟和理解到母亲的良苦用心,从而产生了愧疚的心理和想要勤恳劳作改善生活的动力,使他改过自新,有所成长,意识到应该肩负家庭重担的责任感。在福贵早期经历破产这一苦难,使他从愚昧无知的纨绔子弟转变到踏实努力的田间农民,福贵的母亲起到了很大的教化和引导作用,给福贵很多精神上的慰藉和帮助。

福贵的妻子家珍

如果说福贵的母亲在福贵早期经历苦难时起到了很大帮助,那么福贵的妻子家珍便是在他的大半个人生中都对他产生了很大的影响。家珍是在福贵家族显赫时嫁给他的,为他生下了一个女儿,在福贵破产后家珍的父亲将她强行接回娘家,但家珍产下儿子有庆不久后便选择回到福贵身边跟他一起面对生活的苦难。这也使之前对家珍并不好的福贵十分感动,在面对之后接二连三的各种苦难的时候,福贵想的不仅仅是为了自己去顽强抵抗,而是为了家珍和儿女也要努力挺住。作为福贵的妻子,家珍任劳任怨,富有爱心,善良温柔,始终保持着对福贵的忠诚之心。她的良好品质在潜移默化之中感化了福贵。福贵在之后也真正爱上了家珍,与她一同相濡以沫,由此锻炼出了坚毅的品质。例如在面对自己儿子有庆突如其来的死亡消息时,福贵差点就挺不住这巨大的悲痛,但是一想到病痛中妻子的情绪,就尽快振作起来想着如何才能暂时隐瞒家珍这一打击。与此同时家珍也是福贵的精神依托,他因为要守护她而变得强大坚毅。如果没有家珍这一人物角色的帮助,单靠福贵自己很可能难以撑过这么多苦难。

《活着》当中还有很多对福贵造成影响的人物,例如懂事顾家的女儿凤霞、善解人意又乐于助人的儿子有庆、忠厚老实又吃苦耐劳的女婿二喜等等。余华先生刻画的这一个个鲜活崇高的人物贯穿福贵的一生,给予福贵人性的温暖和幸福。同时福贵正是发现了他们身上所体现出来的美好品质并在潜移默化之中向他们学习和提升自我,正是他们帮助福贵挺过苦难与悲痛。

总结与思考

在旁观者的角度福贵的一生可能是苦熬的,充满苦难与挫折的一生,可是对于福贵自己,我认为他的人生是充满幸福与爱的一生。虽然有苦难和离别,但他始终被幸福与快乐包围。由此联系到我们自己的人生,启发我们不应该只盯着挫折与苦难去抱怨或是怨天尤人,而是要从中努力去挖掘那些幸福美好的时刻并且时刻心怀感恩。珍惜爱护和感激自己目前所拥有的东西,摒弃无尽的欲望和妒忌。只有这样,作为大学生的我们才能免疫当下“丧文化”和抑郁情绪带来的冲击和侵蚀,活出积极乐观,幸福快乐的自己,寻找到属于自己的真正的人生意义。

非常感谢余华先生这本蕴含着人生哲理的《活着》,最后,我想跟大家分享下面这段话,这也是我从这本书中收获的宝贵财富之一。

“为何我当初的写作突然从第三人称的角度转化为第一人称?现在,当写作《活着》的经历成为过去,当我可以回首往事了,我宁愿十分现实的将此理解为一种人生态度的选择,而不愿去确认所谓命运的神秘借口。为什么?因为我得到了一个最为朴素的答案。《活着》里的福贵经历了多于常人的苦难,如果从旁观者的角度,福贵的一生除了苦难还是苦难,其他什么都没有;可是当福贵从自己的角度出发,来讲述自己的一生时,他苦难的经历里立刻充满了幸福与欢乐,他相信自己的妻子是世界上最好的妻子,他相信自己的子女也是世界上最好的子女,还有他的女婿他的外孙,还有那头也叫福贵的老牛,还有曾经一起生活过的朋友们,还有生活的点点滴滴··· ···”[3](麦田新版自序,余华写于2007年5月15日)

我会永远铭记:

“生活是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法。”

“人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。”

参考

[《活着》阅读感悟:彰显活着的坚毅,更歌颂温情的良善] 相关文章推荐:

- 最新伤感美文

- 热门伤感美文

- 热门文章标签

全站搜索